TALI tambang itu kucuci dengan telaten menggunakan sisa sabun batangan—sabun itu sudah menciut dari seukuran telapak tangan menjadi sebesar ibu jariku saja, namun setidaknya masih berbusa.

Kugosok dan kupijak-pijak di bawah aliran air keran tempat kami berwudu. Air bilasannya keruh berbuih mengalir ke dalam selokan membawa kotoran aroma darah hewan kurban yang berbau amis. Kubilas berkali-kali hingga airnya berwarna jernih, atau setidaknya mendekati jernih.

Sengaja kupilih waktu sore hari—ketika penghuni lainnya sedang berkumpul di lapangan dan petugas sudah mulai pulang dan menyisakan beberapa orang saja—agar tidak ada yang curiga dengan apa yang tengah kulakukan.

Kubentangkan tali itu. Ulir pada seratnya mengingatkanku pada seseorang. Ketika itu—aku tidak tahu persis berapa tahun usiaku saat itu—aku sering diajak pergi ke sebuah kedai di tempat tinggalku dulu. Aku digandeng oleh seorang lelaki ceking, legam, dan pembawaannya hangat seperti matahari pagi. Lelaki itu, meskipun kurus, ototnya liat, dan urat lengannya menonjol keluar seperti ulir tambang—aku suka menyentuh dan memencetinya. Kulihat punyaku, halus dan tak berurat.

“Kenapa tanganku tak seperti tanganmu, Ayah?”

“Tanganmu cantik, sama sepertimu. Urat hanya akan membuat tanganmu kasar.”

“Tapi aku suka tangan berurat yang mencuat dan kuat.”

“Kuat? Hem … itu tak sepenuhnya salah. Tanganku begini karena sering mengangkat beban yang berat.”

“Berarti aku berat, Ayah?” tanyaku sambil bergelayutan di tangannya sebelum kemudian diangkatnya ke pundak. Ayah tertawa. Begitulah ia, selalu tertawa. Sampai tawanya sirna ketika malam panjang itu.

Malam ketika aku direnggut paksa dari pembaringan bersama ibu dan adikku. Ibu bertanya ada apa. Ia tidak menjawab. Dalam temaram lampu, aku tahu ia menatap kami dengan wajah tegang dan mengerikan, lantas menarik tangan kami paksa.

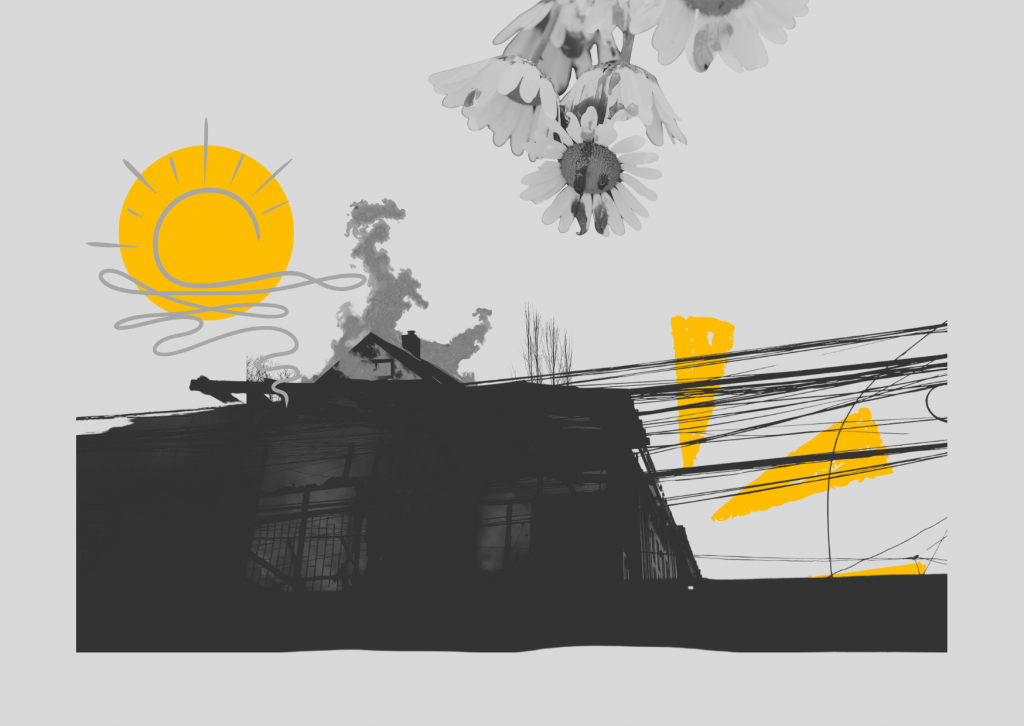

Di luar, sekumpulan orang berhamburan serupa laron. Bedanya, mereka menjauhi cahaya jingga yang berasal dari api yang membakar rumah warga. Suara ledakan sahut-menyahut seperti kembang api malam lebaran yang semarak. Kami menangis meratap sambil berlari menjauhi bunyi ledakan dan pekikan yang tertinggal.

Sejak saat itu, hidup kami tidak lagi sama. Kami hanya bisa berlari, meskipun tidak selalu lesat. Ada kalanya kami tertatih, menahan kaki yang perih, kadang terhuyung-huyung usai menyeret tubuh yang tersungkur. Beberapa kali kami harus merayap tatkala melewati rawa-rawa berlumpur. Sepanjang hari kami berlari menyusuri hutan dan menyeberangi sungai. Tak jarang, ketika kami melewati perkampungan asing, penduduk melempari kami dengan batu dan melepaskan anjing-anjing untuk mengejar kami.

Aku tidak ingat lagi berapa lama kami berlari. Aku tak lagi mengenal hari. Entah Ahad atau malah Jumat. Tidak ada hari libur bagi kami. Tak terhitung berapa orang yang mati selama itu.

Pernah kubertanya, “Kenapa kita harus pergi, Ayah?”

Ia menjawab tanpa senyum hangatnya yang biasa, “Agar tetap hidup, Nak.”

“Bukankah kita tetap bisa hidup di rumah, Ayah?”

“Tak ada lagi rumah. Sejak dulu kita tidak pernah dianggap sebagai penduduk.”

Dan ayah tak lagi menjawab ketika kutanya “kenapa-kenapa” yang lainnya. Ia beranjak sambil menggaruk pantatnya. Longyi-nya yang dulu berwarna putih, kini sudah sewarna dengan kulitnya. Sejak dalam pelarian, kami hampir tidak pernah bertemu air bersih. Bahkan, ibu yang dulu cantik, mengidap penyakit yang membuat kulitnya tampak menjijikkan dan mengeluarkan bau. Untungnya adikku dan aku hanya gatal-gatal biasa saja.

Entah berapa lama kami seperti itu dan daerah mana saja yang kami singgahi. Namun seingatku, dari ketika aku masih suka bergelayutan ke lengan ayah, hingga dadaku mulai tumbuh serupa gundukan kecil di balik kerudungku, kami masih saja harus kabur dari penyiksaan. Kadang menetap sementara di suatu tempat sebelum kemudian pergi (lagi) akibat diusir masyarakat setempat atau diburu tentara.

Suatu ketika, ayah bertengkar hebat dengan ibu. Pasalnya, ibu yang seumur hidupnya tidak pernah melihat laut, menolak ikut kapal kayu bersama pelarian lainnya. Kali itu kulihat ayah marah untuk pertama kalinya.

“Kau mau tinggal di sini dan mati?”

“Mati lebih baik daripada hidup dalam pelarian. Hidup begini tak ubahnya kutukan,” jawabnya sambil menangis.

“Bagi kita mungkin baik. Tapi, bisakah kau bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika kita mati?”

Ayah menyerahkan adik ke gendongan ibu. “Atau bagaimana jika kita tidak mati, melainkan mereka? Sanggupkah kau melanjutkan hidup setelah itu?”

Ibu meratap, memeluk aku dan adikku. Kami ikut menangis melihat ibu menangis. Akhirnya ibu melunak dan sepakat mengikuti ke mana ayah pergi—yang ayah sendiri juga tidak tahu pasti tujuan kami.

Kami menumpang kapal tua yang berlayar kepayahan. Di dalamnya, kami seumpama batang korek api di dalam kotaknya. Ketika gelombang menerjang, kami serasa dalam buaian raksasa yang mengayunkan tubuh kami hingga beradu satu sama lain. Irama derit kayu-kayu palka seakan menjadi lagu pengantar tidur kami.

Yang lebih sedih lagi, tak terhitung banyaknya orang yang terlempar ke laut, sedang kapal tetap melaju tanpa memedulikan mereka yang hanyut. Tapi kami tidak dalam posisi bisa bersedih atas nasib orang lain. Malahan, mungkin bersyukur sebab berkurangnya muatan.

Di kapal, pasokan makanan dan air tawar sudah habis. Hujan sudah lama tak turun. Kami terpaksa meminum air laut. Karena kondisi demikian, kami kelaparan dan kehausan. Ibu yang fisiknya lemah, mendemam parah. Ia muntah-muntah, tapi tak ada lagi yang bisa dimuntahkannya selain cairan pahit.

“Aku tidak kuat lagi, ya Tuhan,” racaunya.

“Tidak. Kau kuat,” kata ayah. “Badai pasti usai.”

Benar saja, tak lama kemudian laut berangsur tenang bersamaan dengan ibu yang turut dipanggil Tuhan. Ayah meratap. Dipeluknya tubuh ibu hingga beberapa laki-laki dewasa melepaskan pelukannya dari ibu. Mereka menyelenggarakan doa-doa seadanya kemudian melemparkan jenazah ibu ke laut biru tua.

Ayah tertawa terbahak-bahak—setelah sekian lama tidak tertawa—hingga keluar air mata. Aku yang tidak bisa apa-apa hanya mengutuki mereka yang melempar ibu ke dalam gelombang. Malam itu, Tuhan langsung mengaminkan doaku yang ini, alih-alih doaku yang meminta kehidupan aman.

Gelombang hebat membuat kapal berderak. Ayah yang sedang duduk bermenung, bergegas memeluk kami. Tubuh kami terayun tak tentu arah. Tiba-tiba, kapal melambung tinggi, sebelum akhirnya terempas dengan keras. Tubuh kami terbanting ke lantai kapal. Kurasakan kakiku basah. Air mulai masuk ke dalam kapal, menjalari kaki-kaki kami, menarik kami dalam kedinginan dan kegelapan yang menghentikan ingatanku sementara akan dunia. Aku tidak tahu apa-apa lagi sejak kejadian malam itu. Ketika sadar, aku sudah di sini.

Di tanganku terpasang selang yang mengalirkan air dari botol plastik petak. Kepalaku berdenyut dan pusing luar biasa. Aku mengaduh, membuat beberapa perempuan mendatangiku. Kulit mereka kuning seperti kulit tentara yang memburu kami pada malam neraka itu, malam yang menghapus semua keindahan masa kanakku.

Seorang dari mereka tersenyum manis, tapi senyumnya tak mampu menghapus ketakutanku. Ia berkata dengan bahasa yang tidak kumengerti. Aku berteriak memanggil ayah dan adikku. Beberapa dari mereka memegangiku yang mencoba bangkit dan meronta. Tak sengaja mataku melihat ke arah sudut ruangan. Kulihat adikku terbaring tak sadarkan diri dengan selang pada tangan dan hidungnya. Dengan sisa kekuatan, aku mencoba bangkit. Namun, tubuh mengkhianatiku. Ia lebih memilih tidur setelah seorang di antara perempuan itu menyuntikkan sesuatu ke dalam botol plastik itu.

***

Ayahku rupanya tak pernah berhasil mencapai tanah ini. Tubuhnya tak pernah ditemukan, mungkin ikut karam bersama puing-puing kapal. Seharusnya aku sedih, tetapi aku lebih merasa kopong.

Di sini kami mendapatkan makanan tiga kali sehari serta pengobatan gratis. Meski begitu, di penampungan, kupastikan agar adikku tidak pernah lepas dari pandanganku. Semenjak ayah tiada, hanya aku yang bisa melindunginya. Apalagi manusia bisa sedemikian kejam, bahkan untuk anak tak berdosa sepertinya. Lihat saja para tentara dan warga pemukiman yang mengusiri kami di kampung halaman. Warga setempat yang datang, beberapa juga punya warna kulit seperti pemburu kami. Itu membuat ketakutanku muncul kembali.

Setiap kali mereka datang, aku selalu menghindar. Aku masih belum bisa melupakan ketakutanku semasa pelarian. Dan, melihat mereka tersenyum membuatku teringat seringai anjing-anjing lapar yang mengejar kami bersama dengan tentara, juga penduduk yang marah. Entah marah karena apa.

Akan tetapi, ternyata yang akhirnya menyakitiku bukan mereka, melainkan seorang lelaki dewasa sesama pelarian. Aku tak pernah tahu, ada ceruk pada tubuhku yang bisa disakiti sedemikian brutal oleh pria bajingan. Ia tertawa puas dan melepasku setelah aku berjanji tidak akan memberi tahu siapa pun. Jika aku mengadu, ia mengancam akan membunuh adikku. Aku tak habis pikir, bagaimana mungkin orang yang kuanggap sekutu bisa menjelma anjing pemburu?

Rupanya, diamku dianggap sebagai persetujuan. Setiap ada kesempatan, ia memaksaku melayaninya. Lama-lama ia membawa teman yang melakukan kebejatan serupa. Lantas, tiba-tiba saja sudah tersebar berita bahwa aku adalah perempuan yang bisa dipakai siapa saja—dan memang aku dipakai oleh siapa saja. Apa pun warna kulitnya.

Kejadian ini berlangsung cukup lama hingga kurasakan kelaminku perih dan mengeluarkan cairan putih kehijauan berbau busuk. Aku juga mulai merasa mual hebat diiringi sakit pada bagian perut. Aku takut dan bingung.

Namun, ada hal lain yang membuatku makin resah. Adikku mulai suka mengikut dan kerap berkumpul dengan laki-laki yang menodaiku. Sering ia disuruh-suruh oleh pria-pria tanggung di penampungan—mereka memang suka nongkrong sambil merokok atau menenggak alkohol. Alasan mereka, apa lagi yang bisa mereka kerjakan selain itu? Tak ada yang mau memberi mereka pekerjaan. Pun mereka juga dilarang bekerja. Jadi, mereka hanya mengandalkan uang dari donatur dari luar negeri.

Suatu hari, kekhawatiranku terjadi juga. Adikku, bersama geng bejat itu, kedapatan mencuri di rumah penduduk setempat. Si bangsat berhasil kabur, sedang adikku tertangkap dan habis dimassa. Ia dipulangkan dalam kondisi kejang-kejang. Tak lama, di pangkuanku, napasnya terputus. Matanya terbelalak, dan mulutnya ternganga. Tapi aku tak bisa lagi menangis, sama seperti ketika menyadari ayah tiada.

Kututup matanya dan kunyanyikan lagu pengantar tidur sambil membelai kepalanya.

“Ah, adikku malang. Tidurlah, Sayang.”

Kemudian beberapa petugas datang. Jenazah adikku mereka bawa. Namun, aku lebih memilih tidak ikut. Aku hanya diam di luar memandang langit. Kulihat awan berbentuk gumpalan, yang bagiku mengingatkan pada adik, ayah, dan ibuku.

“Ayah, tanpamu, hidup terlalu menakutkan. Ibu, apakah benar mati lebih baik?”

***

Kuperhatikan kembali tali itu, sudah bersih dan kering. Kuikat simpul laso sebundar wajah adikku. Ulir yang serupa urat tangan ayah kuelus perlahan.

Kubayangkan tali tambang sebagai tangan ayah yang akan memelukku erat. Tapi, kali ini ia tak memelukku erat, melainkan mencekik sebentuk leher. Tali itu kukalungkan ketika ia, bajingan itu, sedang melepas celana membelakangiku, kemudian kutarik kencang hingga tubuhnya mengejang dan terkencing dan terberak di celana. Lidahnya menjulur dengan darah yang keluar dari beberapa bagian.

Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis, tapi entah untuk apa. [*]

Keterangan:

Longyi: sejenis sarung khas Myanmar.

- Urat Tangan Ayah - 19 September 2025

- Gadis Pohon Waq-Waq - 29 November 2024

Ri

Bagus yaa

Eny Sulistyowati

Cerpennya sangat bagus.

Alurnya enak diikuti. Tutur bahasanya lugas. Penggambaran situasi dan kondisinya menggiring alam pikiran kita .turut berlayar di dalam cerita. Sehingga ikut merasakan kegembiraan sesaat, kepanikan, kesedihan, kepedihan, dan ikut bergenang air mata.

Amabatubas

Bagus banget alur nya aku suka

nata taa

cerpen nya enakk..mudah dipahami dan mampu membuat para pembaca terbawa suasana

zaza

bagus alurnya mudah dipahami

Darma

Bagus

Yassmm

Benar2 membuat pembaca juga merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh utama, ketegangan, ketakutan, dan rasa kehilangan menjadi begitu nyata :/

Ty

Nyesek banget bacanya:(

Khikmatul Husna

Bagus sekali. Aku menangis bahkan, untuk tokoh utamanya.