Mereka yang Merubuhkan Subuh

: 1960+

Mulai tahun enam puluh

setiap pagi masih jauh, abah

selalu memindahkan warna langit

ke pipinya dan ibu termenung

menimang kesedihan

dari balik pintu

baginya kemenangan, selalu

datang terlambat persis tambat

nasehat pengangkut barang

pada ferry terakhir

di tiap basah pelabuhan, dengan

dendam pada kejauhan

masa lalu

tetapi

ia tetap pulang hari ini

dengan kaos pedagang, tempat

senja menyimpan amis sungai,

aku menyambutnya riang:

“Abah memang hebat

wajahnya nampang

pada koran pagi, sedang

memeluk tiang pasar persis

gelang gigi hiu memeluk

lengan masa kecilku”

ia cuma diam seperti jam

seperti cermin retak tak

mengenang senyuman

seorang pun, tapi masih

diusapnya ubunku persis

renyai tempias menyemai

rasa lelah di bantal kami

tengoklah, tengok

abah terbaring menyamar

jadi obat nyamuk bakar

di kolong ranjang tempat

adik menyimpan tawa

di kaki lemari lapuk

yang tak mampu lagi

memikul beban

masa depan kami;

bertarung dengan decak cicak

usai lebih dulu bersitahan,

mengatup mimpi

yang tinggal separuh

rumah sebesar nasib, terselip

dalam keranjang daging,

tempat keturunan kami

memimpikan toko-toko

dan kios saling bersilangan

membelah jalan bikinan

negeri seberang,

”kalian

orang

terbelakang”,

katanya

apapun bahasa tak kami

mengerti, eja sebagai

kampung halaman

begitulah

surat izin usaha, pengap kota,

bertudung sunyi

di atas meja makan

(antara takut dan duka

dalam berkah sendawa)

tak ada lebih penting, selain

bingkai foto keluarga

ditukar selembar poster

bertuliskan,

“kami

menolak

relokasi”

sebagai penutup lubang

dinding-dinding dapur

dan tak ada jawaban.

Tak

ada

cuma tangis

adik sesekali,

menukar suara

perut lapar kami

juga lalat-lalat

berdengung

seakan berkata

“kalian

belum

kalah”

abah, mengapa ibu

tak ingin lagi

menimang kami?

2025

Setelah Katedral Samarinda

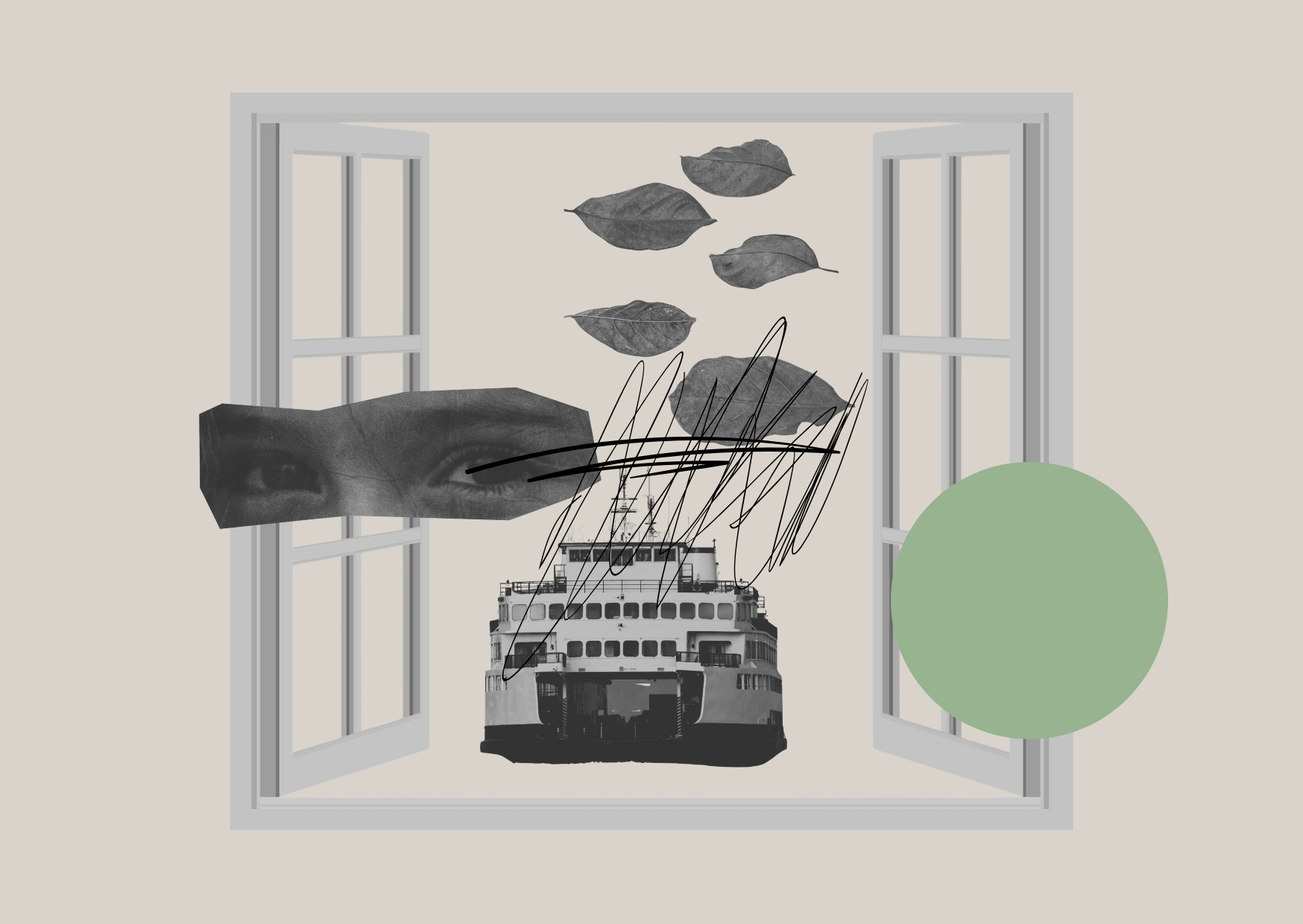

Engkau tak tahu, satu-satunya

tersisa di mataku adalah

jendela tak terkunci,

tempat anak-anak melarikan

diri dari sekolah yang lebih

membelenggu dari perangkap

guru usai kabur ke bulan-

bulan di kalender yang

tak ada tanggal merah

Nyanyian-nyanyian harapan

dijepit pekik sirine pemadam

dan dadaku dipenuhi bangkai-

bangkai mainan; Egrang, Gasing,

dan layang-layang, kutarik harga diri

yang lebih murah dari buku-

buku pelajaran juga mercon Busi;

hidup cuma meletupkan trauma

masa lalu dan bau mesiu itu,

menguar melalui napas

lelah mulut ibuku

Sepotong bayang wajah kecilku

tak lagi selenggang dulu,

ia terkaca pada banjir kampungmu

menanti dilarutkan waktu

ke parit seperti puisi, menggenang

ke bendungan folder. ke trotoar,

dilindas truk, mengering,

lalu disapu tukang

pembersih jalan

sedang ayahku,

dapatkah kau bayangkan,

usai terbenam ia di beranda

menghela sakitnya

sabung ayam dan judi online?

Aih bungul,

impian serupa Tempakul

terbenam di sandal dan bungkus sampo

memikul-mikul kesedihan

di balik lumpur usia

dapatkah aku sematkan

telur nasib ke di dinding

-dinding doamu?

Bagaimana engkau tahu,

minggu pagi ini aku ketiduran

tak ada jendela untuk melarikan diri

sedang anak kecil dalam diriku

tak henti-hentinya mengejar

layang-layang

mengapa tak di matamu?

2024

Sepinggan

Dan di piring waktulah

turis-turis itu mendarat

dengan garpu dan pisau di tangan

yang matanya tak mau mengerling

dari batang leher saudaramu

(kau tahu bahwa setiap hidangan

hanya wajah kegembiraan

yang sepenuhnya meragukan)

“Apalah lagi hendak kau santap meneer,

sebab, matahari hanya kuning ceplok telur

yang kita sisakan pada suapan terakhir;

terik yang sunyi sebuah pulau

dengan musim yang tak pasti”

Namanya dijajah sayang,

kehidupan tak mungkin sehalus

menyelai punggung roti, tatkala

hari-hari mengibar pergi pada 1527

kali itu bandara kuyup, bau aspal basah

yang membuatmu bertanya,

“Beginikah pula bau muntahan

orang lapar di kelasi, yang mengendurkan

jalur sungai dari pergelangan nadi kami?”

Usia hanya retak tanah

pada makam moyangmu

yang kadang tak berbentuk

seperti masa lalu, juga

patahan-patahan tombak

dikerat akar dan lumut

yang tertimbun menjadi rahasia

(kau menduga itu milik budak dari

negeri seberang yang pernah

menjemput kepulangan ibumu)

“Kami tahu baginda Jayakarsa akan angkat bicara,

dan memenggal kepalanya”

Tapi kau tak mau aku ikut menjelajahi

kisah perih dalam lintasan pulau ini,

sebab kau tahu, akan ada kapal-kapal

melabuhkan sejarah dan pesawat

yang mendarat sekaligus memuntahkan

dongeng tentang leluhurmu sedang

di tengah ladang itu, rumah hilang makna

tinggal tiang Lamin tempat saudaramu

menyematkan Bening dan Jala

yang menyimpan amis iwak persis

angin membangunkan api

pada umbul rambut rimba;

segumpal kabut kenangan pada bukit

yang menghalau mata

pada sebuah jurang

yang ingin kau jengkal sampai

ke lubuk ingatanmu,

Dan kau tahu di piring waktulah

bahwa setiap hidangan

hanya wajah kegembiraan

yang tak membuatmu berarti

2023/2025

Bening

Bukanlah iwak

dikau yang aku timang

di balik punggung nak,

dan sebagai penunggu sungai

yang meruas arus di pusarmu

tak berarti karena berkulit licin

kita saling berlepasan

terperangkap jala-jala kota yang dingin

dari Hulu ke Ing Martadipura

adalah kecemasan, katamu

Kau kenali aku,

lewat petunjuk langit sembab

adalah mata penjinak gaung gelombang

yang terhenyak kaku serupa Baung

lepas dari tombak, begitulah jika kau lihat

betis kampung yang pincang

macam nyiur tumbang

usai disepak tongkang

Kabarnya,

seorang bangsawan yang tengah lelah

menyusun embun dari langit Timur

adalah rengekmu nak, riuh Harimau

yang mengasah kukunya ke badan

risalah kampung halamanku

(alamak janganlah buat pula tanda

agar pemburu pulang kemari)

“Pasang taringku untuk Beningmu,

sebelum tumpul dan copot oleh orang kota

buat cangklong dan hiasan dinding

O, kabarkan aum ini ke ladang

ayun aku dalam budi luhurmu, Ine”

Di kampungmu ini,

peristiwa terkubur dan

musim-musim tak tanggal di dada

sementara kelahiran terus terjadi,

Mahakam terbuat dari liang dan tongkang

dan bau lembah batu

kian dengus ke ubun pagi

seperti kematian janggal

moyangmu, rekah

dari sepah-sepah

di lidah kompeni

Nak, jikalau kau tahu kehidupan kita

terkamlah segala pendatang

jangan sembunyi bagai tapai,

di hidung manis

kelat ia ke muka

tapi harus wani bagai umbi,

dari tanah ia memberi,

memberi ke rumah sunyi,

ke punuk malam, ke bilik-bilik pagi

seakan-akan kau bertamu

pada rasa lapar yang tak pantas

untuk seorang penakut

Maka jauhilah remang, sebab

apa yang hendak dirampas

dalam rahim sempadan lainnya

yang berdarah adalah

aroma daun basah

dari tanda rinai terakhir

titisan datuk leluhurmu

yang dijawab pokok-kayu

sebagai rimba masa lalu

2022/2024

- Puisi Novan Leany - 18 November 2025

AAM

Bagus ini puisinya maknanya dalam semua. Isu dan pesannya tersampaikan. Saya paham bgt krn pernah rantau juga ke Samarinda, Kaltim