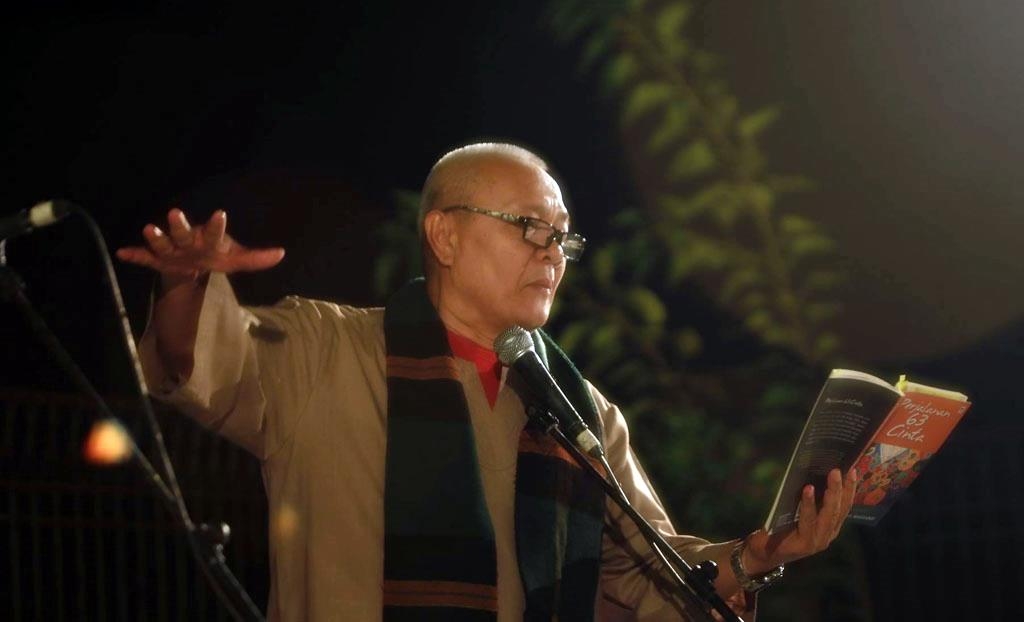

Di tahun ke-63, Yudhistira ANM Massardi atau Yudhis menghadiahi diri dengan penerbitan buku puisi berjudul Perjalanan 63 Cinta (2017) yang ditegaskan sebagai “kumpulan puisi biografi”. Puisi merentang waktu 2002-2016, dihimpun sebagai dokumentasi perjalanan spiritual, kisah kasih asmara, dan perjalanan kehidupan selayaknya manusia pada biasanya. Puisi menjadi catatan biografi bercerita tentang ruang, waktu, dan peristiwa yang berlalu, tapi tidak ingin dilupakan. Garapan sampul dan sketsa-sketsa yang saling berselingan dengan puisi melengkapi waktu-waktu mengurusi kata-kata.

Yudhis adalah ikon penyair yang ugal-ugalan, kemaki, atau nakal. Namun, Perjalanan 63 Cinta tampak melanjutkan buku puisi 99 Sajak (2015) sebagai pengungkapan sisi romantisme dan kekaleman yang menyisakan sedikit jejak kenakalan masa 70-an. Yudhis mulai mereda kenakalannya atau memang dunia kesusastraan telanjur menahbiskan Yudhis sebagai penyair ugal-ugalan. Agus Dermawan T. dalam pengantar Perjalanan 63 Cinta (2017) mengatakan, “Dalam sejumlah pembicaraan, dan (mungkin) dalam sejumlah manuskrip yang ia simpan, romantisme pemuda yang baru bangun dari remaja, tetap dan tetap bersinar-sinar dalam benaknya. Kehalusan rasa, deru-dendam gairah muda, sentimentalitas dan kesenduan, keharuan dan airmata, hadir dalam banyak puisinya, dengan berbagai metafora yang menyimpan kelembutan.” Pernyataan ini tentu bukan semacam apologia, lebih sebagai kesaksian seorang peminat sastra yang bersahabat dengan Yudhis sejak 1972.

Apalagi, Yudhis begitu lekat dengan penerbitan novel Arjuna Mencari Cinta (1977) yang ditetapkan sebagai fiksi dan bacaan remaja terbaik oleh Yayasan Buku Utama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Novel itu sanggup mengubrak-abrik dunia pewayangan dengan maksimal dan menyindir gaya hidup gemerlap Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta juga memberikan penghargaan atas Sajak Sikat Gigi (1974) sebagai kumpulan puisi terbaik. Di era 70-an, Yudhis mulai menapak jejak puisi kenakalan nan lugu yang cenderung jauh dari kecengengan dan romantika. H.B. Jassin di esai “Beberapa Penyair di Depan Forum” memberikan pernyataan bahwa sajak Yudhis “memberikan kesan dibuat oleh anak-anak yang tiada berdosa dan lugu pikiran-pikirannya. Logikanya pun adalah logika anak-anak yang mengejar bayangannya sendiri, mencoba dan tiba pada kesimpulan-kesimpulan yang menggelikan.”

Masa senja memang kesempatan menggarap puisi cinta berbekal pengalaman personal. Metafora romantis dan bernuansa kelembutan yang sanggup mendefinisikan perjalanan cinta memang jelas diterakan kepada satu nama: Siska. Jika tersebutlah perempuan bernama Apriska Hendriany atau Siska berulang kali, ini bukan saja perkara jatuh cinta telak atau pemenuhan janji suci pernikahan. Kepada perempuan inilah segala rasa cinta luhur di dunia disampaikan dengan sungguh-sungguh mesra oleh Yudhis. Siska adalah kosakata sakral yang hanya boleh dimiliki oleh kamus kehidupan Yudhis seorang. Sejak di halaman persembahan, nama Siska mendapati penghormatan sebagai yang pertama, kekasih, istri, sekaligus ibu. Yudhis menulis: “Untuk semua “kompas perjalanan”-ku: Siska, Iga, Taya, Kafka, Risa, Eggy & Kiara.”

Berita kecil di majalah Tempo, 2 Maret 1985, menjawab perjalanan kasih Siska dan Yudhis, bahkan Yudhis memang sengaja ngemong atau mempersiapkan Siska sejak belia untuk menjadi separuh nyawanya. Bagi Yudhis, perempuan ibarat buku dan ia ingin perempuan yang belum pernah pacaran karena “halaman bukunya masih bersih, dan kita bisa mengarang dari halaman pertama.” Yudhis menjalin hubungan dengan Siska yang masih 10 tahun pada 1977. Kesabaran Om Yudhis, begitu Siska memanggil Yudhis, memang tidak sampai ke kelulusan Siska dari SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga). Siska keluar sekolah saat kelas 2 dan menikah dengan Yudhis yang mengaku capek kalau harus menunggu Siska lulus sekolah.

Puisi pertama berjudul “Di Brasserie Café, Cintaku” ditampilkan Yudhis dengan pernyataan imperatif: —untuk Siska. Puisi menandai ingatan membangun rumah tangga sekaligus menggarap semacam ruang publik-ekonomi bersama. Lumrahnya, orang-orang akan mengingat rumah sebagai labuhan paling kolosal menyemai kisah kasih keluarga. Yudhis memilih Brasserie Café di Kompleks Perumahan Kemang Pratama, Bekasi Selatan, yang dikelola bersama Siska selama empat tahun (2001-2004). Kafe tidak meninggalkan jejak pelanggan atau untung-rugi, tapi keceriaan-tawa anak-anak, suara musik, kemesraan dua tubuh yang selalu ingin saling bertemu dan menatap. Puisi cinta Yudhis yang mesra dan hangat mengelabui usia yang telah beranjak nyaris setengah abad.

Kini aku 48 – tapi, Cintaku, “apalah artinya sebuah angka”

Bunga mawar, juga kupu-kupu, biar saja cemburu

Aku ingin terus memelukmu, hingga café ini tutup

Dan Pavarotti menyelesaikan Nessun Dorma

– Di tahun 8.000

Jika kafe bisa dikatakan sebagai ruang publik (komersial), tempat ini telah menjalani fungsi kepublikan. Kafe menjelaskan cara jeda berkeluarga Yudhis yang urban. Kota besar Jakarta adalah kota bernaung kafe-kafe yang meredakan orang-orang dari kesibukan. Kafe justru menjadi tempat yang krusial untuk bersosial dan mencipta jaringan pergaulan. Puisi menandakan Yudhis berusia 48, berarti Siska menapaki tahun 35. Mereka masih mewarisi semangat puitis orang-orang muda. Yudhis juga menggeser kesan kafe yang akrab dengan kaum lajang menjadi ruang “tongkrongan keluarga”, Ketiga anak kita melakukan lompatan-lompatan/ Dengan nada mereka sendiri. Memang, nyaris tidak ada peristiwa yang menunjukkan komersialisasi ruang. Bahkan sangat berkesan bahwa kafe diciptakan untuk menaungi peristiwa-peristiwa psikologis karena puisi tidak mengambil sudut pandang dari mata pelanggan. Dengan melupakan komersialisasi yang menjadikan kafe sebagai rujukan gaya hidup, Yudhis ingin melakukan semacam refleksi ruang bebas harga.

Pada puisi “Siska” kita kembali mendapatkan segala ungkapan mesra ditujukan. Siska adalah siksa yang membahagiakan. Yudhis menyandingkan dua kata yang sungguh berkonotasi lain “bahagia” dan “terperangkap”. “Terperangkap” yang berkesan sebagai peristiwa (tragis) ragawi tidak disengaja malah berkesan amat sengaja yang patut dirayakan, bukan ditangisi, disesali, atau dimaki. Menyandingkan dua kata inilah yang menakdirkan romantika cinta tidak berakhir tragis. Perangkap itu seolah rumah yang ingin dihuni selamanya, apa pun yang terjadi tidak bakal ditinggalkan. Penggunaan kalimat pengandaian sebagai pengungkapan ataupun pembualan, memang terkesan masih begitu jitu untuk menekankan betapa penting keberadaan si “kamu” untuk si “aku”, Siska untuk Yudhis. Kita tidak mendapati si “aku” yang lain atau si “kamu” yang lain.

Jika aku tak pernah mengenalmu

Entah ke mana kan kulangkahkan kaki

Di tanah, di aspal, di tangga, di ubin waktu

Seperempat abad lamanya

Sejak lama harus kukatakan, Cintaku,

Aku bahagia: terperangkap dalam lesung pipitmu

Terbius oleh riang tawamu

Dan, terbenam dalam kerewelan-kerewelan tanpa juntrungan

Yudhis menua, tapi tetap dimabuk oleh Siska. Cinta memang soal menjalani, mengingat, dan memberikan persembahan. Yudhis tidak ingin langsung mengucapkan terima kasih, diksi sederhana yang dimiliki oleh semua kelas sosial masyarakat (bahasa). Terima kasih mungkin dianggap bahasa yang sudah terlalu lumrah untuk kalangan kaum pencinta. Dan sepertinya memang tidak ada kado yang diberikan seorang penyair kepada kekasih, kecuali puisi. Bahkan karena puisi, setiap orang yang tengah dirundung asmara bisa berlagak menjadi penyair. Beginilah penutupan puisi “Siska” dengan hatur terima kasih terselubung,

Kekasihku,

Kupersembahkan puisi ini: seluruh hidupku

Karena telah kau izinkan aku

Menyusup ke dalam seribu pori-porimu

Menikmati sejuta orkestra dalam napasmu

Berpeluk tubuh dengan cinta yang tak mati-mati

Sebagai manusia urban, Yudhis sepertinya tidak ingin meletakkan biografi asmaranya pada kota Jakarta yang macet, kumuh, bising, dan penuh. Puisi-puisi justru menahbiskan kota dan ruang publik di Korea Selatan sebagai lawatan asmara. Korea memang ditakdirkan menjadi negeri yang penuh romantisme. Korea adalah tempat dengan kelembutan, keindahan, kasih sayang, dan lagu-lagu balad nan tragis-mesra. Sambutan hangat atas lawatan diri ke Korea Selatan akhirnya cukup bisa menyatakan bahwa demam budaya populer Korea alias K-Pop ternyata melanda umat sedunia tidak kenal usia. Kerap bagaimana Yudhis menuliskan suasana kota pada puisi “Seoul”. Yudhis cukup bisa berkelakar atas kota yang sering hanya bisa dilihat orang lewat drama Korea atau iklan di televisi. Yudhis jadi membuat orang-orang tidak mengingat Korea melulu Lee Min Ho atau Song Hye Kyo meski dua nama ini sempat disinggung. Korea sebenarnya juga ada “aku Yudhis” dan “kamu Siska.”

Udara merekam kehangatan yang tersisa

Membungkusnya dengan kulit pepohonan

Agar bisa menyala di perdiangan

“Selamat pagi, Seoul,” katamu. “Kita sangat sering bertemu, tapi

baru kali ini berjumpa

– bukan di layar kaca”

Lantas, kerap juga cara Yudhis mengatakan tentang Jakarta dalam puisi “Jakarta # 1”. Jakarta memiliki masa lalu yang manis oleh Ciliwung, sampan, ondel-ondel, atau payung, tapi segera lumat oleh laju urbanisasi yang segera memenuhi Jakarta dengan ribuan masalah. Namun tetap seperti kata Yudhis, “Jakarta tetap di sana”. Pernyataan mengabarkan ketabahan dan penerimaan. Ada kesan keterbiasaan menghadapi Jakarta dan menemukan peristiwa, atau seperti dikatakan oleh sastrawan sekaligus pengamat urban Seno Gumira Ajidarma (2008), mendapati tanda-tanda yang menghidupkan kota. Tanda ini akhirnya tidak hanya menghidupkan, tapi mencipta kesan karena tidak ada perubahan. Bagi Yudhis, tanda-tanda Kota Jakarta sulit menjadikannya sebagai ruang kebudayaan romantis.

Tetapi Jakarta tetap di sana

Tergolek di sungai-sungai mati

Seperti ikan sapu-sapu di lumpur kali

Seperti semua kembang jadi belacan

Di puisi “Hongdae”, masih tersampaikan “bualan” mesra Yudhis. Bukan hanya tempat yang secara masif mendapatkan pengaminan atas kesan romantis dan hangat. Kemampuan manusia, dalam puisi ini tentu saja kemampuan Yudhis, mencipta emosionalitas yang membuat tempat menjadi bernilai dan terkenang. Kemampuan manusia merasa dan mencipta kenangan yang membuat tempat paling biasa sekalipun, menjadi begitu dramatis. Ditambah, Hongdae sudah memiliki tanda yang siap mendukung segala peristiwa romantis tercipta: taman, bangku, burung, dan mungkin juga bunga.

Di Taman Hongdae

Cinta tumbuh setiap hari

Dibawa orang dari rumah dan tempat kerja

Disemaikan di bangku-bangku panjang

Dinyanyikan burung-burung merpati yang cari makan

…

“Kita mau pesan apa?” katamu. “Yang panas atau dingin?”

“Sayangku, aku mau yang selalu hangat

Atau sesuatu yang akan abadi…”

Tidak seperti tersaji dalam puisi-puisi di 99 Sajak (2015), Perjalanan 63 Cinta (2017) Yudhis tidak terlalu percaya pada kedigdayaan teknologi sebagai media penentu kehidupan percintaan urban. Yudhis nyaris tidak menampilkan WA, BBM, Instagram, atau media sosial lainnya yang bisa menyampaikan pesan-pesan rindu. Yudhis tidak percaya bahwa jaringan agung internet dan paket data mampu menyambung atau memutuskan jalinan cinta. Ibarat mendapati suara atau wajah Siska memang tidak perlu terjadi lewat layar gawai. Perangkat-perangkat teknologi romantis atau bahasa-bahasa bermuatan teknologi seolah ditinggalkan dengan enteng.

Tubuh asmara manusia sudah termekanisasi oleh perangkat dan bahasa bermuatan teknologi meski gagal memekanisasi secara psikologis. Yudhis masih ngotot bahwa pertemuan dua tubuh menjadi magisme yang untuk memberesi percakapan dan menuntaskan kerinduan. Seperti di puisi “Haneul Park”, Yudhis begitu percaya pada imajinasi yang menggantikan aplikasi media sosial, alat transportasi, dan bahkan Google Map pun tak berguna menunjukkan jalan bagi rutinitas pelancong-pelancong urban yang hidup di era android.

“Pernahkah kamu membawaku terbang ke bulan?” katamu.

“Atau hanya piknik domestik?”

Ah, Sayangku

Minimnya tabungan tak membuatku miskin imajinasi

Aku sedang membawamu ke semua tujuan yang mungkin

Dan ke semua destinasi yang tak mungkin ada di peta.

—yang ada hanya kita!

Puisi “Sajak 40 Siska” kembali mendapati kesaksian yang jujur Yudhis mencintai-mengayomi Siska sejak belia. Tahapan-tahapan riwayat berasmara diwakilkan pada angka yang mendefinisikan usia yang punya peristiwa. Angka umur tidak hanya memiliki arti pertambahan, tapi juga kedalaman semakin saling bersama, Kekasih,/ Hidup tidak dimulai pada usia 40/ Sebab, cintaku melimpahimu sejak 13/ Jadi samudra saat kamu 17/ – gunung dan laut cemburu sejak itu!/ …/ Siska cintaku,/ Aku selalu bersamamu/ Dalam sayur dan sambalmu/ Dalam piring dan cawanmu/ Hingga ketiadaan datang.

Yudhis ternyata tidak terlalu betah untuk menjadi lelaki yang kadar romantisnya biasa saja. Keputusan bermain diksi dengan mengganti pernyataan, “dalam suka dan dukamu” dengan “dalam sayur dan sambalmu” dan “dalam piring dan cawanmu”, jadi cara memutus pernyataan klise yang bertahan sepanjang masa percintaan manusia kebanyakan. Menu dan perangkat makan keseharian lebih manusiawi mewakili kebersamaan yang berlangsung terus tidak terputus. Puisi menegaskan saat Yudhis ingin cepat-cepat menikah meski harus membuat Siska putus sekolah. Yudhis memiliki satu alasan kuat, “Yang penting, dia sudah bisa memasak (Majalah Tempo, 2 Maret 1985). Memasak berimperasi pada tipikal perempuan rumahan yang fasih menghidupkan dapur. Ruh seorang istri ada dalam peristiwanya di dapur. Dengan hanya “memasak”, Yudhis melegitimasi Siska akan mampu memberesi segala urusan domestik dan sosial. Yudhis tidak mengalami kecanggungan mengamini konstruksi budaya (tradisional) bahwa perempuan harus bisa memasak.

Akhirnya tanpa deklarasi, Yudhis menahbiskan diri sebagai penyair berangka. Bukan hanya “Sajak 40 Siska” yang menandai peristiwa dan waktu dengan angka. Di puisi-puisi lain yang memuat angka telah membuat Yudhis terlalu cepat mengkhianati pernyataannya sendiri, “apalah arti sebuah angka” (dalam puisi “Di Brasserie Café, Cintaku”). Puisi-puisi di Perjalanan 63 Cinta (2017) adalah puisi memuat angka-angka yang mengejawatahkan umur, peristiwa, ingatan, dan waktu. Jelas, angka memiliki beban arti karena terlalu dipercayai Yudhis untuk mengartikan perjalanan berasmara, menikah, memiliki anak, dan ber-Tuhan. Puisi-puisi Yudhis menjadi bertuah karena angka yang berbicara layaknya kata-kata.

Angka dalam Puisi

Mengingat peristiwa adalah mengingat dan menitipkan pesan pada angka-angka. Susunan angka yang memiliki intensitas kemunculan yang tinggi, bisa dianggap sebagai cara lain menyusun larik-larik puitis. Karena angka memasuki wilayah kehidupan yang begitu personal dalam hal asmara, tidak tampak bahwa angka-angka itu memiliki tautan dengan risalah kultural, teologis, folklor, atau politik. Magisme angka tidak memiliki jalinan mitologis atau merujuk ke kejadian-kejadian besar atau suci karena angka terlalu dimiliki secara personal. Angka itu seolah memang, paling tidak dalam puisi, sengaja diciptakan untuk menandai ejawantah psikologis sang penyair. Amat dan sangat terutama (cuma) bagi Yudhis, angka menjadi sesuatu yang amat khusus atau dia mengistilahkannya “istimewa”.

Annemarie Schimmel dengan apik pernah membuka misteri angka berkaitan dengan pelbagai peradaban kuno dan tradisi agama dalam Misteri Angka-angka dalam Berbagai Peradaban Kuno dan Tradisi Agama Islam, Yahudi, dan Kristen (2004). Di pengantarnya, Schimmel mengatakan, “Angka-angka itu bukan hanya mengelilingi dan menentukan ruang dan waktu dalam rumusan-rumusan abstrak, melainkan juga menjadi bagian dari sebuah sistem hubungan-hubungan yang misterius dengan bintang-bintang dan berbagai fenomena alam lainnya. Generasi-generasi terdahulu selalu memandang fenomena-fenomena ini sebagai kaitan dengan, atau merepresentasikan, roh-roh, dewa-dewa, atau setan-setan. Mengetahui angka yang inheren di dalamnya memungkinkan kita bisa menggunakan kekuatan-kekuatan itu untuk mendapatkan bantuan dari roh-roh, menggunakan sihir ilmu hitam, atau membuat doa-doa menjadi lebih efisien dengan mengulang-ulang mantra-mantra dalam jumlah tertentu” (2004: 12). Angka telah sejak lama memukau manusia untuk menadahi kejadian yang lebih mendalam, penting, sekaligus sakral.

Berikut puisi berangka, “Café d’Amore”, yang memiliki tanda penggarapan: Brasserie Café, 28 Februari 2004, yang bagi pembaca puisi Yudhis tampaknya tidak harus mengajukan kesepakatan kolosal bahwa angka bertuah. Kita harus segera dibawa meninggalkan angka yang muncul sejenak dan kesannya tidak lebih sebagai informasi singkat.

Hari ini, aku menghadapi angka-angka istimewa:

50 untukku, 19 untuk perkawinan, 3 untuk Brasserie

Hidup terus berlanjut, dinyanyikan Iwan Alis dengan gitar

Para tamu mendengarkan atau tak peduli

Makan sop buntut atau sirloin steak

Minum ice cappuccino dan luz maria menthe

Bicara cinta, bisnis, politik, atau omongkosong

Kafe masih tetap menjadi pengukuhan atas kehadiran kata-kata romantis yang tampak elegan di tengah sajian menu makanan dan menu obrolan. Jelas, kualitas berkehidupan urban tampaknya mustahil menyajikan Yudhis di antara di antara pincuk nasi pecel, bubur ayam, lotek, kerak telor, atau es teh atau es cincau. Entah untuk menguatkan keistimewaan angka atau keinginan beromantis dengan maksimal, Yudhis membuat menu baru bernama “saus cinta.” Menu ini sangat mungkin hanya bisa diciptakan oleh orang-orang yang kasmaran. Kita cerap lanjutan puisi “Café d’Amore,”

“Maka, jangan khianati,” katamu

Kutelan potong terakhir tuna steak dengan saus cinta

“Sisa hidupku, ada dalam pelukmu,” kataku.

“Lima puluh, 49 gemuk, diasosiasikan dengan tahun peringatan (Imamat 25: 10), ketika permusuhan dan kebencian dihentikan untuk merayakan hari Sabat penciptaan yang agung,” kata Annemarie Schimmel (2004: 266). Namun, puisi “50” milik Yudhis memang tidak terlalu memiliki kaitan teologis. “50” masih kentara sebagai usia dan justru ada semacam konflik duniawi, kehilangan, dan ketakutan tubuh menua dan mati. Memang ada peristiwa dan rentetan harapan yang menentukan masa kini dan masa depan yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, dan anak. Orang tua dan anak sama-sama ingin menjadi penghenti waktu demi perpanjangan dan bahkan malah pengawetan rasa bersama (di dunia).

Tahun selalu datang, menenggelamkan silam

Semua yang baru, menuakan yang lalu

Saat seperti ini, kekasihku, menakutkan sejak dulu

Si bungsu Kafka pun selalu bilang: “Mama nggak boleh tua…

Papa nggak boleh tua…!”

Kita pun selalu bilang: “Kafka nggak boleh besar…!”

Aku takut, kekasihku, aku selalu takut

Menjadi lebih tua, setiap tahun, bagaikan mengerami hantu

Kita tahu kehilangan semua yang dicinta

Kita takut, karena kita dihantui maut!

Di puisi berjudul “61”, ketakutan atas maut dihempaskan jauh karena penambahan usia membuat Yudhis menjadi sosok yang lebih kaya secara personal dan sosial. Ada semacam kearifan atau kebijaksanaan, secara naluriah muncul dalam kondisi raga yang bertambah tua. Di puisi ini, Yudhis berterima kasih dengan amat gamblang, tentu tidak ada semacam candaan atau guyonan dengan Tuhan. Yudhis ingin bersyukur dengan serius selayaknya orang-orang beragama bersyukur, Terimakasih Allah/ Kauberikan begitu banyak/ Hidup yang kaya:/ Siska/ 30 tahun cinta/ Iga, Tasya, Kafka/ (Dan Batutis Al-Ilmi/ Dan Yanto Musthofa). Apalagi, Yudhis tidak hanya menyebut istri dan anak-anak sebagai “pemberian” Tuhan. Penyebutan Batutis Al-Ilmi (sekolah gratis (TK-SD) untuk dhuafa kelolaan Yudhis dan Siska di bawah lindungan Yayasan Batutis Al-Ilmi Bekasi) menjadi ejawantah amal sosial. Sekolah menjadi ruang yang penting dalam perjalanan personal-spiritual Yudhis.

Puisi-puisi Religius

Kesertaan Yudhis bekerja untuk amal sosial, menjadi redaktur majalah Nebula/ ESQ Magazine (2006-2009), dan menjadi anggota MP Pusat ICMI bidang Pemberdayaan Anak, Remaja dan Perempuan tampak turut mempengaruhi jalan kepenyairan. Harus diakui, Perjalanan 63 Cinta (2017) bukan hanya rekaman cinta kepada Siska, tapi cinta yang lebih transendental, cinta kepada Tuhan. Hal ini tentu bukan maksud untuk mendua. Kedua cinta bukan hal yang dapat diperbandingkan. Saat Yudhis bisa berbicara mesra kepada Siska, Yudhis juga bisa berbisik liris kepada Tuhan. Ada nuansa keheningan yang sampai, sekalipun tidak terjadi pencanggihan kata-kata secara teologis.

Cinta, harapan, permohonan, dan doa kepada Tuhan sering disampaikan dalam larik-larik gamblang atau berbahasa agamis di kalangan umum kelas sosial bahasa, seperti dalam larik-larik Dan memohon hanya ridho-Nya (2017: 75); Lapangkanlah, ringankanlah, dan kabulkanlah semua doa,/ mereka ya Allah (2017: 76), Selamatkan aku dan keluargaku/ Juga seluruh rombongan, serta bangsaku/ Dari siksa api neraka-Mu (2017, 20), atau Lapangkan, Mudahkan, ya Allah…! (2017, 39). Menjadi wajar saat Yudhis juga melakukan pengungkapan religius dengan kalimat-kalimat puji dan doa berbahasa Arab yang telah begitu akrab dan naluriah keluar di mulut setiap muslim.

Sebagai penyimak Yudhis yang fasih memainkan metafora “nakal” yang amat dekat, bait terakhir dari “Rubayat Mencari Sepatu” bakal lebih terasa sebagai doa-permohonan yang puitis sekaligus masih memperdengarkan kejenakaan-kekanakan. Tali dan sepatu ada sebagai metafora kedekatan aku dan Tuhan, 29/ Ya Allah, maafkan aku/ Tali cintaMu belum kuurai di kalbu/ Aku masih terus mencari sepatu/ Yang hilang di teras rumah-Mu!

Seperti para penyair sufistik atau mistik yang menggunakan terminologi “cahaya” sebagai perwakilan kehadiran Tuhan, Yudhis juga menampilkan “cahaya” atau “nur” sebagai ejawantah keilahian. Eko Endarmoko (2016: 122), mengartikan cahaya dengan “binar, kirana, nur, pendar, sinar, sorot, terang.” Biasanya, kita menggunakan terang atau sorot untuk mendefinisikan hal yang lebih bersifat kehadiran ragawi atau bendawi, anggaplah seperti “sorot mata” atau “terang lampu”. “Nur” atau “cahaya” dalam bingkai teologis lebih merujuk pada hal yang ada, berkuasa mencerahkan, sekalipun tidak tampak. Dan kehadiran cahaya pada puisi “Nur” memperlihatkan kehadiran transendental itu, kehadiran yang dirindukan, dirasakan, dan bisa direngkuh meski tidak mewujud secara material. Tuhan menjelma dalam cahaya dan suara yang begitu dinantikan.

Ada memancar

Di langit senyap

Gelombang cahaya

: Jingga

Serta suara

Yang Maha Agung

Suci

Abdul Hadi W. M. dalam esai “Sang Murid dari Rembulan dan Matahari” sebagai pengantar buku Belajar Hidup dari Rumi: Serpihan-Serpihan Puisi Penerang Jiwa (Haidar Bagir, 2015) melakukan pembacaan mendalam atas puisi-puisi Rumi. Lambang atau imajinasi cahaya sering digunakan Rumi untuk berbicara tentang Tuhan. Rumi bisa mengibaratkan Tuhan sebagai matahari yang terang-benderang. Dikatakan, “Bagi Rumi, kehidupan di dunia, yang terlalu dekat dengan kebumian yang fana ini, adalah malam hari. Pada malam hari, yang ada ialah bulan yang sering ditutupi mendung, yaitu nafsu-nafsu yang menyesatkan. Untuk dapat melihat cahaya bulan, seseorang harus menyingkirkan mendung yang meliputi diri dan penglihatannya. Sedang persatuan mistis, dan mati dalam persatuan mistis, bisa diumpamakan sebagai siang hari, di mana seseorang bisa melihat matahari. Melihat cahaya Tuhan.”

Melihat, merengkuh, mendapatkan cahaya memiliki makna mendapatkan kedekatan sekaligus menuntaskan kerinduan pada Tuhan. Yudhis menulis puisi “Madinah” bertanda Madinah, 4 Juli 2006, sebagai salah kota yang mendekatkan pada cahaya Tuhan. Dibandingkan kota di Indonesia apalagi Korea, Madinah lebih bisa mewakili keinginan lebih dekat dengan Tuhan dan ingatan pada hijrah Muhammad. Peziarahan yang tentu dengan naik pesawat terbang, ditempuh oleh Yudhis demi mendapati cinta-cahaya Ilahi dan peluk Nabi Muhammad. Secara psikologis dan historis, Madinah lebih memberi bobot dalam pencapaian spiritual.

Aku duduk ngungun di sudut kasur

Tertatih-tatih mengeja alif-ba-ta-Mu

Duka itu tak terlepas juga

Aku masih terlilit oleh tetek-bengek yang fana

Padahal, jauh dari negeriku, aku datang untuk memahami-Mu

Ingin meraih Cinta-Mu

…

Ya Allah, ya Rasulullah

Aku mendekat untuk dapat peluk dan Cahaya-Mu

Tetapi kenapa masih Kau biarkan aku menunggu

Dalam haus dan lapar Cinta

Dalam kesedihan dan keangkuhan yang memilukan?

Di puisi “Madinah”, kita juga mendapati kadar cinta kepada Tuhan yang berbeda dengan kadar cinta kepada sesama manusia, bahkan istri sekalipun. Hal ini tampak terbedakan lewat penulisan cinta dengan huruf “c” kapital. Cinta yang ditujukan kepada sebentuk zat tidak terlihat atau transendental tidak bisa dibandingkan dengan cinta kepada makhluk terlihat berdarah-berdaging. Yudhis ingin melakukan penegasan bahwa perjalanan merentang usianya juga menghadirkan Tuhan meski Tuhan ataupun Siska sama-sama tidak bisa saling menyerukan sebagai saingan. Yudhis masih mengalami “lapar Cinta” meski telah memiliki segenap cinta Siska yang berjalan nyaris sepenuh usia. Lapar itu tidak bisa hanya dituntaskan dengan kehadiran Siska dalam “sambal dan sayurnya”.

Minat atas kajian budaya pop yang menggenapi kerja intelektualitas atau kewartawanan Yudhis, mau tidak mau turut menyusup dalam kerja kepenulisan puisi religius. Di puisi pamungkas “63”, Yudhis masih sempat mencampurkan liris keimanan dengan kegirangan budaya pop. Masih ada simpanan amunisi kenakalan yang tidak bisa bersembunyi sering-sering. Yudhis masih mau bercanda dengan Tuhan yang merestui kejayaan K-Pop untuk membahagiakan manusia sejagat. Yudhis menyebut salah satu boy band tenar Korea, Super Junior, yang berhasil menggoyang umat di Timur dan Barat dalam pertempuran industri budaya populer. Dalam puisi “63”, Super Junior mewakili gempita, semangat, dan kegirangan. Yudhis dengan gaya sedikit nakal merekomendasikan agar semangat beribadah dan bersyukur setara dengan semangat dan gempita penampilan Super Junior. Yudhis masih sedikit sempat menampilkan kejenakaan atau keusilan seolah demi menghindari tuduhan tidak lagi lucu.

…

Ya, Sayangku.

Kita harus lebih banyak bersyukur

Kita harus lebih banyak menanam

Kita harus menaburkan Cinta kepada semesta

Bernyanyilah!

“Seperti wanita India, atau muda-mudi Korea?”

Ya, ya, ya, bunyikan tabla!

Super Junior oke juga!

Goyangkan badan dan jiwa

Girangkan semangat di dada

Dalam dzikir

Dalam raga

Menuju puncak bahagia!

Membaca puisi Yudhis dalam rentang waktu 2002-2016 memang seperti kata Agus Dermawan T. di pengantar buku, “dikondisikan seperti sedang mencuri-baca buku harian orang lain.” Yudhis membuka lebar pengalaman asmara dua arah: kepada sesama manusia (Siska) dan kepada Tuhan dengan kejujuran penuh tanpa perlu sok mengemas dengan bahasa terselubung atau bahasa bermuatan sindiran yang merepresentasikan kritik atas tatanan sosial, ekonomi, atau politik. Metafora atau aforisme nakal tidak perlu harus konsisten mencipta biografi kepenyairan. Puisi pun selalu ada sebagai partisipasi personal, bercerita pada publik tentang peristiwa-peristiwa psikologis dan spiritual yang mewarnai perjalanan kehidupan umat manusia.

Yudhis menua dan kenakalannya memang mereda. Usia tua memang masa yang pantas merekam kepenyairan bertema cinta dan religiositas. Puisi cinta memanggil kembali nuansa kemudaan yang mesra-romantis di tengah ketuaan usia. Puisi-puisi religius melajukan Yudhis pada pertaubatan dan jalan menua ke hari-hari penuh syukur. Meski dunia kesusastraan tidak menahbiskan Yudhis sebagai penyair sufistik atau penyair sajak cinta tulen, puisi-puisi Yudhis melampaui para penyeru agama di atas mimbar atau motivator sok romantis untuk membawa misi menyejukkan dan menyiram dahaga rohani. Dan Perjalanan 63 Cinta (2017) telah membuktikan dengan sungguh-sungguh biografi kesetiaan-keimanan Yudhis pada satu perempuan dan satu Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

Ajidarma, Seno Gumira. 2008. Kentut Kosmopolitan. Depok: Penerbit Koekoesan.

Endarmoko, Eko. 2016. Tesamoko Tesaurus Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hadi W.M., Abdul. 2015. “Sang Murid dari Rembulan dan Matahari” dalam Haidar Bagir, Belajar Hidup dari Rumi: Serpihan-Serpihan Puisi Penerang Jiwa. Jakarta: Mizan.

Jassin, H.B. 1976. “Beberapa Penyair di Depan Forum” dalam Penyair Muda di Depan Forum. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta.

Massardi, Yudhistira ANM. 2015. 99 Sajak. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Massardi, Yudhistira ANM. 2017. Perjalanan 63 Cinta. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Schimmel, Annemarie. 2004. Misteri Angka-angka dalam Berbagai Peradaban Kuno dan Tradisi Agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Bandung: Pustaka Hidayah.

Majalah Tempo, edisi 2 Maret 1985.

- Bahasa Indonesia dari Telinga Asing - 18 January 2020

- Paris: Ras Pekerja dan Minuman Keras - 4 May 2019

- Latihan “Mengacaukan” Bahasa Indonesia - 10 February 2018